「茗荷谷」という珍しい名字を、わたしは持て余して生きてきた。初めて会う相手からは大抵「あの茗荷谷道彦の娘?」という反応が返ってきた。ピアノを弾くことを告げると、誰もが「さすが芸術家の家系ですね」と取って付けたような一言を添えた。

でも、今夜は自分が茗荷谷雪であることが嬉しい。

父との共演。急な成りゆきに、わたしは自分の演奏だけで精一杯だった。それでも父は楽しかったと言ってくれた。

「いつも何が描き上がるか、終いまでわからないのですが、花というのは珍しい。雪さんの演奏に特別なものを感じたのではないでしょうか」

常々父を見ているマツバ氏によるとそうらしい。

わたしにとっても特別なひと時だった。人前で制約なしにピアノを弾くなど、初めての経験だった。わたしの胸は高鳴るのを通り越して、締め付けられ、痛むほどだった。

打ち上げあるのかな、と思っていたが、宇田川大介はオンボロのバンにドラムセットを積み込むと、運転席の窓から右手をひらひらさせて駐車場を出ていった。それは「また演奏しましょう」の合図なのか。

翌朝、父のアトリエを発つことにした。そろそろ仕事に戻らなければならない。

早起きして庭を歩いた。マツバ氏はすでに身だしなみを整えて、丸い石に手を合わせていた。

「人が死ぬというのは、大きなことです。残された者はそれぞれの立ち向かい方を見つけなければなりません」

わたしに気づいたマツバ氏は、落ち着いた声でそう言ってから、

「雪さんの演奏、素晴らしかったです。人生は捨てたものではないです」

と微笑んだ。

3人で朝食をとった。

別れ際に父から

「麻布へ寄る時があったら頼むよ。できれば手渡しがいいな」

とA4サイズが入る茶封筒を託された。

美枝子様。とサインペンで、母への宛名が書かれている。軽く胸騒ぎがする。

和邇駅に行くためタクシーを呼んだ。来たときに乗った車だ。1週間も経っていないのに、ずいぶん前のことに思える。

初老の運転手はわたしを覚えていた。

「ご無事で何よりです。夜になるとちょっと怖いでしょ、あの辺」

遠慮がない。

「女性の骨がありましたよ」と言ってみると、

「あっはっは。そら怖いはずや」

運転手は朗らかに笑った。まさか本当だとは知る由もないだろう。

駅には誰もいなかった。電車が行ったばかりらしい。20分も待たなければいけない。

高架のホームからは琵琶湖が間近に見えた。写真を撮ろうとカメラを起動させる。しかし液晶画面越しには、手前の電線や看板ばかりが目立つので、やめにした。そういえば、父の写真を撮ればよかったな。

湖からの風が涼しかった。赤トンボがたくさん飛んでいた。

東京に戻るとすぐ、父から預かった封筒を携え、麻布へ向かう。後回しにすると、自分が苦しい。

実家というものは、なぜこうも憂鬱なのか。

おまけに六本木からも麻布十番からも広尾からも、どの駅から歩いても10分以上かかる。しかし、母は「駅から遠いのがこの辺りのいいところよ」とさえ言う。住民以外が往来するのを嫌うのだ。

もちろんこの憂鬱は立地の問題なんかではない。わたし自身が、母の望む現状にないからだ。

子どもの頃から何も変わらない。ピアノ教室からの帰りも、スイミングスクールからの帰りも、学習塾からの帰りも、母の求める水準に達していないことを気に病み、門の前で何度逡巡(しゅんじゅん)したことか。

留守ならいいのに。そう思っても、母が家にいないことなどまずない。そして母がいなければ、わたしは生きられなかった。

つい2日前、昂揚(こうよう)と解放を感じたはずのわたしの心は、なすすべなく硬い殻の内に閉じこもろうとする。

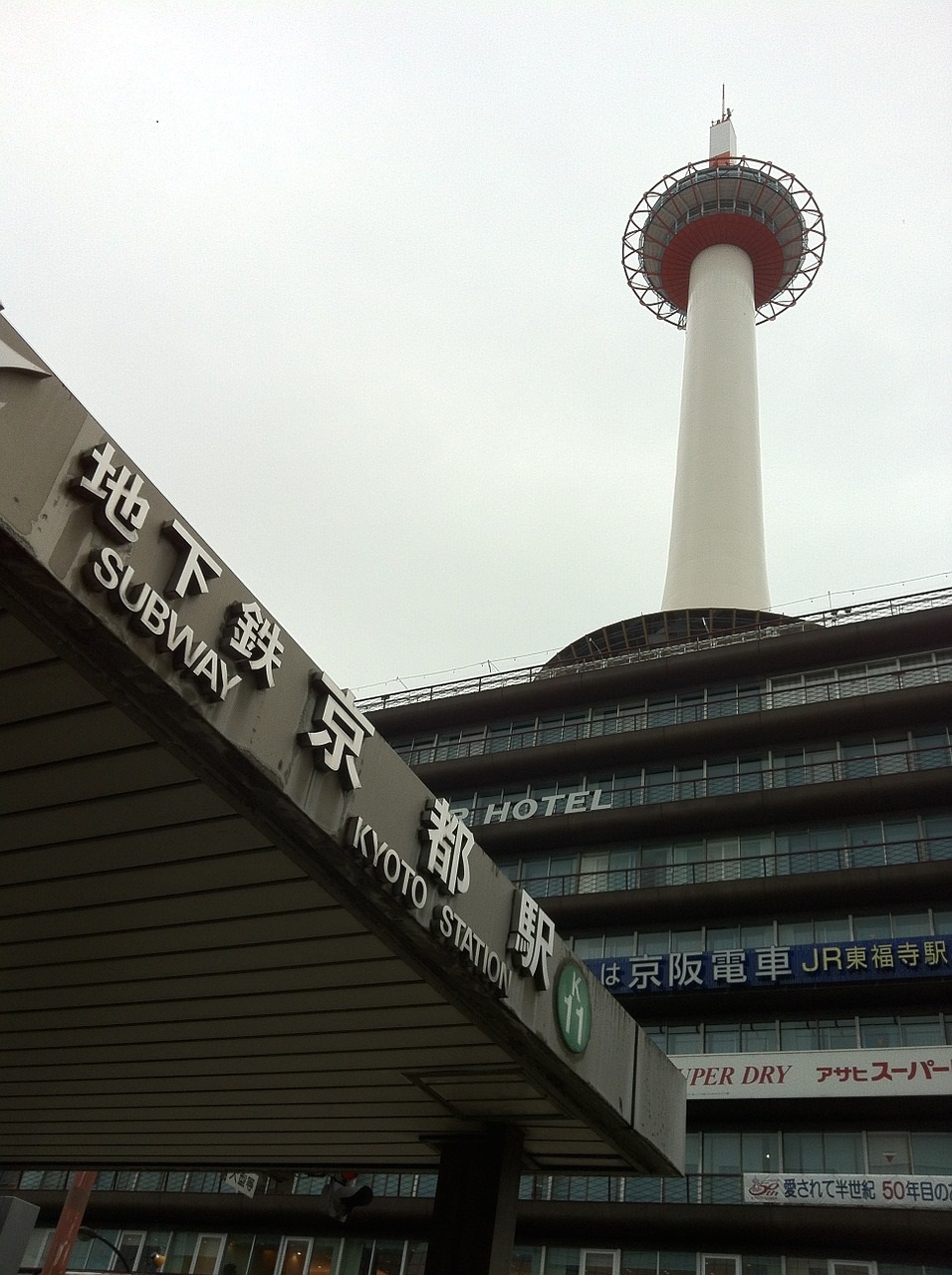

京都駅で手土産を買った。阿闍梨餅。母の好物だ。

「今は新宿伊勢丹でも買えるのに」

そう言われるのは承知の上だ。でも買わずにいられない。手土産なしで母に会う度胸はわたしにはない。

様々な柄のラグを部屋中に敷き詰めたり、椅子は揃いのものを決して置かなかったり、この家のインテリアはどこか普通ではない趣きがある。かつては違和感が勝っていたが、今や老境に差し掛かる母には、その濃さが釣り合ってきたようにも思える。

「その後、パパの経過は良好のようね」

と、母は定位置の安楽椅子に腰を沈め、低い声で言う。

「そうみたいね」

「何それ。ひとごとみたいに。あなた行ったのよね、あの人の家に」

知っていたのか。

「うん。少しね。パパは元気そうに仕事してたよ。相変わらず忙しいみたい」

「何しに行ったの」

「何しにって、顔を見に、だけど。ママはなんで知ってるの」

「パパに聞いたからよ」

意外に素直な答えだった。

「そうなの。パパと話すんだ」

「当たり前じゃない。話して悪い?」

このままでは、こめかみが痛くなりそうなので、バッグから封筒を取り出す。

「これ、預かってきた」

「あら、そう」

母は封筒を受け取ると、そのままセンターテーブルに置いた。中を見ようともしないのが気にかかる。

「見なくていいの?」

そう言うわたしをギロリと睨み、母は「見たいの?」と逆に聞いてきた。

「別に見たいわけじゃないけど…」

口ごもるわたしをぶった斬るように、

「離婚届よ」

と母は言った。

わたしは思わず椅子から腰を浮かせた。

「離婚届って、今更?」

「毎年来るわよ。正確に言うと毎年こちらから送っているの」

「え、どういうこと?」

母に促され、彫金の施されたペーパーナイフで封を切る。2つ折になった書類が入っている。

現れたのは紛れもなく離婚届だった。母の名前と住所が丁寧な字で記入されていた。

しかし一目見て、この離婚届に効力がないことがわかった。なぜならば、用紙全体に父が絵を描いていたからだ。薄い紙に似つかわしくない力強い線で、色とりどりの花が描かれている。先日のライブペインティングでの花の絵にも似ている。その上を2羽の鳥らしきものが、付かず離れずの距離を保って飛んでいる。母の筆跡は上から潰されている。

「何、これ」

「見ての通りよ」

「こんなこと毎年やってるの?」

「20年くらいになるかしらね。ちょうどほら結婚記念日の時期でしょ。パパが絵を描いて送り返して来るの」

どういうことなのだろう。

母のことを可哀想な女だと思って生きてきた。母を憐れむことで、わたしは辛うじて母と向き合ってきた。それなのに、自分から夫を試す気力があったなんて。わたしが気を揉んできた何十年は一体なんだったのか。

怒りなのか疲れなのか。体の調子がおかしくなりそうだった。

「どうしたのよ。怖い顔して」

「ママもパパも、どうかしてる」

母は少し笑ったように見えた。

そして、

「あなたも芸術家なら、これぐらいの洒落わかりなさいよ」

母がそう言った瞬間、眼球に赤いインクを垂らされたように視界が変色した。いつもなら怒りが去るのをじっと待つ。ところが今日は何かがそれを阻む。

京都の寺で「ラ・ヴァルス」を弾き終えた時、わたしは確かに快感を覚えた。しかし同時に言い知れぬ寂しさをも感じた。これを弾くのに、わたしは20年以上もかかってしまった。

その焦燥は胸の中にくっきりと残っている。

こらえきれず、わたしは声を漏らした。

「わたしが芸術家?そんな言葉、軽々しく使わないで」

父が描いた花が滲んで見える。

わたしは本物の離婚届を出したことがある。こんなお遊びの離婚届ではない。母のせいで仁と別れたのだと、まだどこかで思っている。

わたしだけが、どうして、いつも。

わたしは葡萄が乗っている皿を持ち上げ、一瞬迷ってから床に叩きつけた。母のお気に入りのその皿は、乾いた音を立てて砕けた。

茫然とした様子の母を残して、わたしは外に飛び出した。

この年になって初めて母に歯向かった。

子どもの頃から何度空想したことか。このように振る舞えばよかったのではないか。あのように言い返せばよかったのではないか。自室でひとり、そこに居ない母に向かってやり返しては泣いた。

実際やってみると、心はまったく晴れない。それどころか鉛を飲んだ気分だ。

家の前の細く急な坂道を下りると、わたしがかつて通っていた小学校が見える。のっぺりとした3階建ての外観は当時と何も変わらない。幼い日の無力感そのままに、わたしの足はそれ以上動かなくなる。

母が気にかかる。いま下った坂を引き返す。我ながら嫌気が差す。

居間に戻ると、母が背中を丸めて破片を拾っていた。こちらを見ない。肩が小刻みに震えている。泣いているようだった。母の涙は記憶にない。

わたしも黙って破片を拾う。どうして泣くの、皿ぐらいで、と思う。思いながらこちらも泣けてきた。

母に褒められても、怒られても、泣かれても、謝られても結局わたしに勝ち目はない。

片付けが終わるまでふたりとも無言だった。

文/大澤慎吾 写真/塚田亮平