海野くんのことをこんな形で思い出すのは、はっきり言って不本意だ。

私たちは静かに別れた。愛憎が絡み合って、みたいな展開ではなかった。このまま行けば別れるんだよね、とお互いが気づいたのだった。

悲しくなかったわけではない。でも、定まった川の流れを変えようというのは、並の人間には難しい。

母は、海野くんを気に入っていた。私たちの結末を惜しんでいる様子が、ふとした態度に表れていた。

その後、海野くんは夢にも出てこない。苦手だった数学の授業の夢なら月一で見るのに。私の脳が、もう終わったこととして処理しているのだろうか。

とは言うものの、私だって人間だ。「海野秀実」を検索したことがないわけではない。SNS系は全然引っかからない。彼が就職した会社の名前と合わせても出てこない。今時、ネットに何も出てこない人も珍しい。でもそこが海野くんらしくもある。

海野くんとは書道サークルで出会った。女子大は人数が少ないので、他大学のサークルに出かけていくことが多い。

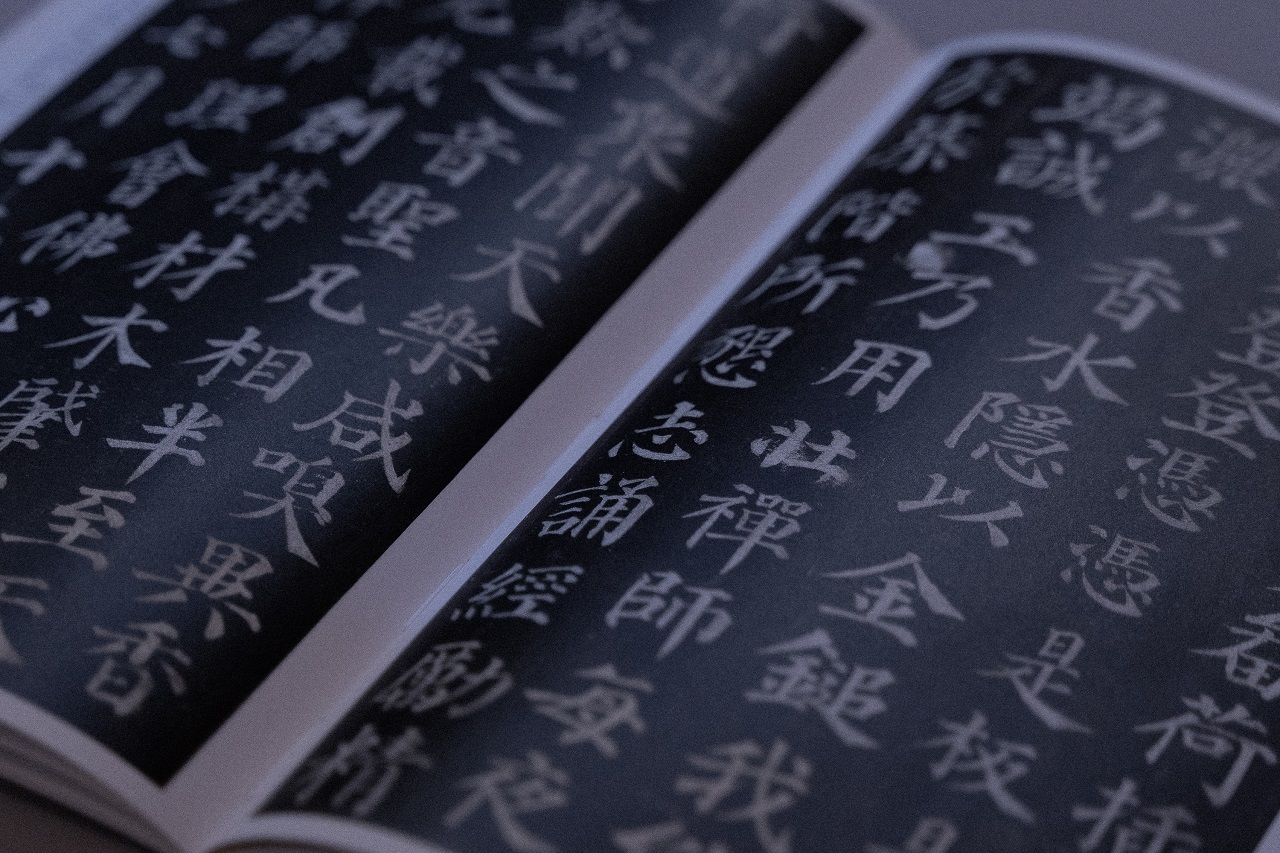

書道サークルなんてあるんだ、と友人には不思議な顔をされたが、常時50人以上は在籍していたと思う。特大の紙に極太の筆を使って、派手な屋外パフォーマンスを目指す男子が多い中、海野くんはひとり臨書に励んでいた。古典と名高い「王羲之(おうぎし)」や「顔真卿(がんしんけい)」の書をお手本にして、黙々と書いていた。

でも、取っつきにくいタイプでは全然なかった。柔らかい癖っ毛に色白の顔で、いつもニコニコしていた。どちらかというとかっこいい見た目のはずだけど、おっとりしているのでイジられがちだった。

おっとりしすぎて、私とのすれ違いにも逆らおうとしなかったのだろう。

そんな風に、少しづつ穏やかな記憶になりつつあったのに、よりによってなぜ母のインスタに登場するのか。

寝ようと思っていたのに、それどころでなくなった。

ふと、コメントしてみようか、と思った。

写真の男性が本当に海野くんだとしたら、母は気づかないはずがない。家に来たことだって何度かある。これは果たして偶然なのか。それとも母の企みか。

monaka_gomaが言うには、海野くんに激似の男性はまもなく鹿児島に移動する。確認は早い方がいいだろう。

「いつも見ています」とか「素敵な写真ですね」などと打ちかけて、すぐ消す。そういう感じではない。

文言をどうするか悩んでいたら、日付が変わった。母は早寝だ。普段ならこんな時間には起きていない。

誰かの視線を感じる。ドアの隙間から黒猫のゴマが顔を出していた。私は手招きした。

モナカはまだ母の不在を許していない。それでも四六時中母を探すようなことはなくなった。ひところ落ちた食欲も少し戻ってきた。

私は猫が好きなのかと聞かれたら、これがなかなか難しい。

この2匹の猫を見ると、どうしても弟が振られたことを思い出してしまう。少しだらしないところもあるけれど、私にとっては自慢の弟なのだ。

それがよくわからない女に追い出され、猫を押し付けられた。もしかすると弟本人より、私の方がショックを受けているのかもしれない。

もちろん、2匹に恨みはない。さすがに情も湧いている。ゴマは足元で丸くなっている。

「蜂蜜の瓶が、旅の行き先なんて素敵ですね」

とコメントした。いろいろ小細工も考えたが、書き込んだのは案外本心のままだった。

やはり眠っているのか、monaka_gomaのインスタは静かなまま、時間が過ぎた。

私は、明け方近くまで眠れなかった。

次の日は翌週に予定されている教授会の準備に追われた。寝不足の身には少々きつい。

私が資料作成を担当する英米文学の鳴滝先生は、学内一モテると評判だ。私は日本文学専攻だったので、学生時代には接点がなかった。

白髪がプラスに作用するタイプで、それは要するに顔とスタイルがいいということだ。スーツをノーネクタイでセンスよく着こなせる。口を開くと、低い声が柔らかに響く。

同僚の女性たちは、私が鳴滝先生の担当だと知ると「いいなあ。代わって」と口々に漏らす。

鳴滝先生は私の名前もすぐ覚えてくれたし、何か用を頼むときも、しっかり私の目を見て話す。確かに素敵だ。モテないわけがない。

でも、鳴滝先生は50代前半らしい。それって父より年上だ。少なくとも私は、父より上の人をそういう目で見られない。

「ええー、それはもったいなくない?お父さんが若いと、こういうところで損するのね」

同僚のひとりからはそう言われたことがある。

その日の午前中、鳴滝先生は「鴨下さん」と私の名をしっかり呼んでから「もしよかったら、お昼一緒にどうですか?」と言った。

私はなぜか「あ、今日の昼は…」と何か予定があるかのようなことを口走ってしまった。

「ご都合悪い?」

「いえ、悪くないです」

「よかった。じゃあ行きましょう」

そう微笑みながら、鳴滝先生は講義に出かけた。私は滑稽な自分を忘れたくて、派手な深呼吸をした。そして教授室に残り、作業を続けた。

正直言って、昼はひとりが好きだ。インスタも見たい。「もったいなくない?」という同僚の声が耳の奥によみがえった。

一旦母のインスタが頭によぎったら、もうダメだった。業務中に悪いとは思いながら、こっそりスマホをチェックした。

「コメントをありがとうございます。

蜂蜜に吸い寄せられて、初めての一人旅。まるで熊さんです。

知らないことばかりで楽しいです」

私のコメントにリプライがあった。

そして、新たな投稿もあった。

水色のツナギにグレーのジャケット姿の男性が、ハチの巣箱を運んでいる写真だった。斜め後ろからの角度なので、顔は写っていないが、身長、肩の角度、背中の形、やっぱり海野くんっぽい。

「思わぬところで懐かしい顔との再会もありました。もう会えないかと思っていたので、嬉しいです」

ドキッとした。

反射的に窓の外を見た。煉瓦造りの校舎が並んでいる。芝生の広場を学生たちが行き交っている。日差しはきつくなかったが、ブラインドカーテンを下ろした。

私は少し震える指で、

「お知り合いに会ったのですね。すごい偶然!」

文面を工夫する余裕がないままコメントしてしまった。

母に気づかれないことを願った。

午前の講義を終えた鳴滝先生は、私を車に乗せた。近場で食べるのだろうと思っていたので少し驚いた。

ワゴンタイプのベンツ。先生のかすかな香水が、革のシートに混じり合う。

狭い空間で二人きりになり、私は少し緊張していた。

車内には私の知らない音楽が流れていた。ジャズに近いような、それでいてロックとも呼べそうな曲調だった。

「ロバート・ワイアットという人です。元々ドラマーだったのですが、ある日酔っ払って4階の窓から落ちたんです。命は助かったけれど、下半身不随になった。もうドラムは叩けなくなりました。でもシンガーソングライターとしての才能が花開いた。ドラマーのままだったら、音楽家としてここまでの成功はおそらくなかったでしょう」

明るさと暗さが入り混じる、浮遊感のある音楽だった。確かに独特な心地よさがあった。

彼の人生、どちらが幸せだったのだろうと、顔も知らないミュージシャンのことを少し思った。

車は20分ほど走り、木の多い公園の脇で止まった。

「しっかりした肉をたまに食べたくなるんですよ」

鳴滝先生はそう言いながら、「蝦夷鹿のロティ」を口に運んだ。ロティ。多分ローストのことだと思う。

一軒家のフレンチレストラン。私が生まれるずっと前からあったのだろう。古いけれど、隅々まで清潔な感じがした。真っ白なテーブルクロスが眩しいほどだ。窓から隣の公園の木々が見えた。葉が色づき始めている。

私は「鶏のポワレ」を頼んだ。肉の中にパプリカとバジルで作ったソースが詰まっていた。美しい料理だった。もちろん味も素晴らしい。

こんなに優雅な昼食をとっていていいのだろうかと、不安になるほどだった。

音楽の話が続いていた。鳴滝先生の静かな声が耳に届く。先生は最近の曲にも結構詳しかった。ケンドリック・ラマーやエド・シーランのことも好きなのだそうだ。

「自分より若い人に感動させられるのは、最高の瞬間のひとつですよね。だから僕は長生きしようと思う」

「オーランドーみたいにですか」

と、つい言ってしまった。

先生の講義ではイギリス文学の「オーランドー」も扱っている。物語の主人公はなんと400年近くも生き続け、身分、職業、性別すらも変えていくらしい。

講義資料を見てあらすじを知っただけなのに、そんなセリフを口にする自分の軽薄さが嫌になった。

「そうですね。でもオーランドーは死にたくても死ねませんから、相当な覚悟がいります。僕に務まるかどうか」

先生は形のいい眉を少し動かして、穏やかに笑った。

帰りの車内でも、ロバート・ワイアットが流れていた。

私は「別の人生」についてぼんやり考えた。

母は私たちにとって、家にいて当たり前の人だった。今、母(らしき人)は1000キロ以上離れた町を旅している。

海野くん(らしき人)はサラリーマンだったはずが、養蜂家になっている。

人生は案外「別の人生」と隣り合わせなのだろうか。

そもそも人生に「別」も何もないのだろうか。

寝不足なのと満腹なのとで、午後の仕事は睡魔との戦いだった。

トイレに立ったついでに、校舎の外に出て、風にあたった。

母のインスタが気になり、スマホを取り出そうとしたその時、着信があった。「非通知設定」だった。

出るかどうか一瞬迷ったが、父からの国際電話かも知れないと思い、応答した。

「ああよかった。仕事中だったかな。なんだかママに繋がらないから、そっちに掛けちゃったよ」

やはり父だった。

「来週の頭、東京で仕事が入ったから帰る。詳しいことはまた知らせるわ。じゃあよろしく」

父が一方的に喋って電話は切れた。

父は母の旅を知らないのだろう。

さあどうしたものか。

眠気は覚めたものの、その日、仕事は捗りそうになかった。

文/大澤慎吾 撮影/吹田ちひろ